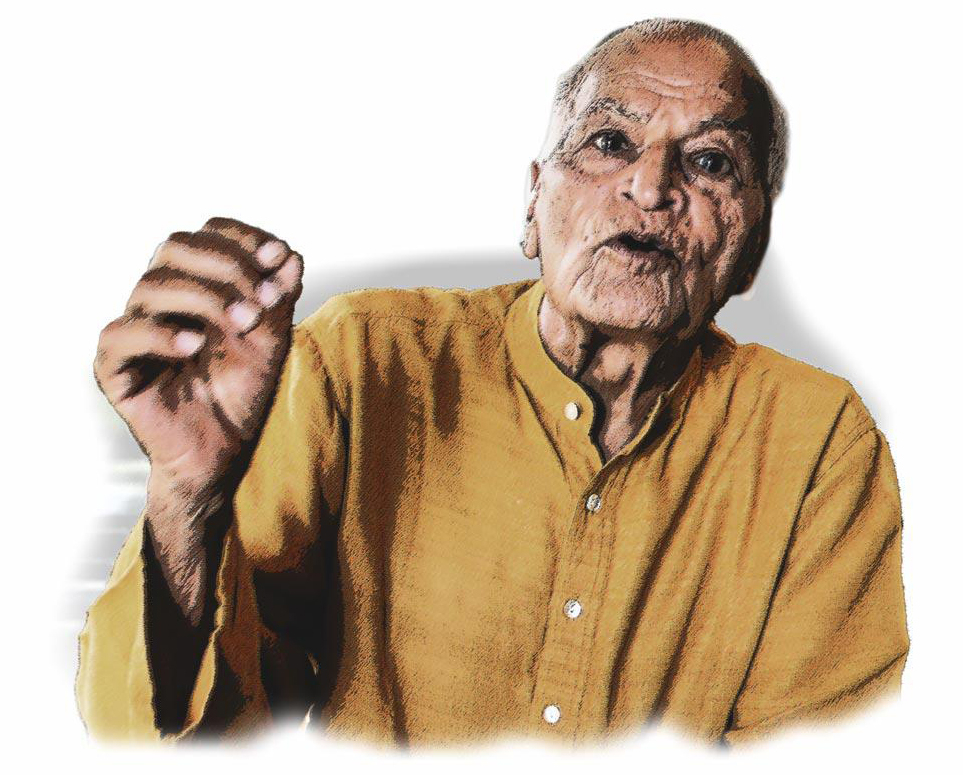

Attivista in grado di ispirare generazioni di ambientalisti, editore di riviste ecologiste come The Ecologist e Resurgence e di istituti di formazione come lo Schumacher College in Inghilterra, Satish Kumar rappresenta un punto di riferimento per i movimenti ambientalisti internazionali. Una storia tutt’altro che chiusa considerando che, superati gli ottant’anni, Satish appare ancora instancabile e pronto a continuare i suoi pellegrinaggi che, nell’arco della sua vita, lo hanno condotto a incontrare i maggiori leader mondiali.

Proprio al suo famoso pellegrinaggio a piedi e senza soldi dall’India agli Stati Uniti, durato due anni e mezzo, è dedicato il suo ultimo libro Pilgrimage for Peace. The long walk from India to Washington.

Lo incontriamo durante uno dei suoi viaggi, nel cuore della Tuscia. Si sta recando a Roma per un incontro con papa Francesco. Si tratta di un’occasione unica per parlare con Kumar della

storia del movimento ambientalista, della minaccia del

greenwashing, delle nuove generazioni di attivisti e del

ruolo dell’informazione e dell’educazione nell’epoca dei social e della dad.

Satish Kumar, la prima domanda che le vorrei porre riguarda il concetto di ecologia. Oggi se ne fa un gran parlare, ma non sempre le scelte della politica risultano veramente ecologiche, anzi spesso somigliano più a operazioni di greenwashing. Forse bisognerebbe spiegare meglio cosa è l’ecologia e perché è così importante?

In effetti ci sono diversi concetti di ecologia e si può creare della confusione. Io ne individuo almeno tre: l’ecologia può essere superficiale, profonda e reverenziale.

Nell’ecologia superficiale la natura deve essere protetta perché ci è utile, perché abbiamo bisogno di cibo, ossigeno, frutta e verdura. Insomma dobbiamo conservare la natura per il nostro uso e consumo. Questa concezione è superficiale perché la natura viene ancora considerata come una risorsa per il nostro benessere e per la nostra economia.

L’ecologia profonda dice che non dobbiamo conservare la natura solo perché ci è utile ma perché ha un valore in se stessa. Non proteggiamo la natura perché è importante solo in relazione a noi ma per il suo valore profondo. La nostra relazione con la natura è di mutualità e di reciprocità. Riceviamo e offriamo. L’ecologia profonda va ancora oltre dicendo che non esiste separazione fra esseri umani e natura. Noi stessi siamo la natura. Quindi non ha alcun senso creare una separazione. La cultura occidentale ha artificialmente separato gli esseri umani dalla natura per dominarla, controllarla e sfruttarla. Per l’ecologia profonda la natura e gli esseri umani rappresentano un unicum.

L’ecologia reverenziale sottolinea un ulteriore aspetto: la natura non è inanimata, ma possiede un’anima che è sacra. Ha uno spirito, ha una coscienza, ha memoria. È per questa sua sacralità che va venerata, oltre che protetta. È una sorta di animismo che riconosce le sue caratteristiche divine. Da questo punto di vista la natura non solo non è separata dagli esseri umani ma anche dal divino e diviene essa stessa una religione.

La natura è sacra così come la vita umana è sacra.

Quali sono le rivendicazioni dell’ecologia profonda e reverenziale?

Sia l’ecologia profonda che l’ecologia reverenziale rivendicano i diritti della natura. Non essendo infatti la natura separata dagli esseri umani, essa è portatrice degli stessi diritti. Anch’essa ha quei diritti che noi chiamiamo diritti umani. I fiumi, i laghi, i mari, la terra, le foreste hanno diritti e l’ecocidio è un crimine contro la natura e l’intera umanità. Purtroppo viviamo in un’epoca in cui l’essere umano ha prodotto impatti sulla quasi totalità dell’ambiente. Esistono oramai pochi luoghi nel mondo che non hanno subito interventi da parte dell’uomo.

L’ecologia profonda e reverenziale chiedono non solo di fermare questa pressione ma di ristabilire l’equilibrio naturale restituendo le terre confiscate alla natura e permettendo che si sviluppi vegetazione spontanea che possa riequilibrare gli ecosistemi alterati. Si tratta di promuovere un processo di rigenerazione delle terre.

In quale fase ci troviamo in questo momento? Si può dire che il percorso di restituzione e riequilibrio sia già iniziato?

Ci sono già alcune aziende agricole in Inghilterra che hanno deciso di restituire parte dei loro terreni alla natura favorendo la crescita di foreste vicino alle coltivazioni. In questo modo la

biodiversità è protetta e altre specie, non solo quella umana, vengono tutelate. Dal mio osservatorio inglese vedo che sempre più aziende agricole si rendono conto di quanto sia importante

salvaguardare l’ambiente. In Sussex, 2 mila ettari sono stati recentemente restituiti alla natura. Anche in Somerset si sono recentemente restituiti 500 ettari. La cosa interessante è che questo processo di restituzione può compensare in se stesso le perdite economiche dei mancati raccolti intensivi. Specialmente il settore turistico ne sta traendo giovamento ma anche il concetto di

food forest(

QUI il libro), la foresta dove cresce cibo in maniera spontanea, si sta diffondendo.

Quello che è importante comprendere è che la corsa all’accaparramento delle terre e alla coltivazione intensiva ha prodotto un surplus produttivo di cui non c’è bisogno. L’agribusiness non produce cibo per nutrire, ma per speculare. Non ci dobbiamo sorprendere se oltre il 30% della produzione mondiale di cibo viene buttata nell’immondizia.

Per ricavare profitti, l’industria sta generando una grossa quantità di emissioni climalteranti mentre la quantità del cibo aumenta e la qualità diminuisce.

Dobbiamo diminuire la produzione e limitarci alla produzione di cibo di qualità per nutrire le persone. Il motivo per cui abbiamo, da un lato, un crescente numero di persone malnutrite e, dall’altro, uno spreco così elevato di cibo è perché l’obiettivo dell’industria è quello di fare profitti e non di nutrire la popolazione mondiale. È arrivato il momento di cambiare la modalità produttiva partendo dalla riduzione del nostro impatto sul pianeta Terra.

Stiamo realizzando questa intervista nel cuore della Tuscia, un’area al centro di numerose polemiche relative all’espansione della monocoltura della nocciola. Visitando questa zona si è fatto un’idea dell’estensione del problema?

Si tratta di un esempio chiaro di quanto detto in precedenza. Le multinazionali sono interessate a investire in quest’area non per nutrire le persone ma per ricavarne profitti. Un vasto impero che si basa sulla coltivazione intensiva della nocciola per produrre beni di consumo che non sono essenziali, non sono nutrienti.

La terra non è un semplice contenitore dove piantare monocolture ma un suolo vivente, con una biodiversità.

Questo modello di business non è compatibile con la biodiversità. E tutto ciò per raggiungere quale obiettivo? Fare più soldi. Si fa gran parlare di ridurre il nostro impatto sulla Terra e di ridurre le emissioni climalteranti. È allora dal modello di agricoltura che dobbiamo ripartire.

La Terra non può essere utilizzata per fare profitti perché ci sono impatti su tutto il pianeta e i suoi abitanti. Va utilizzata con responsabilità e per produrre ciò di cui c’è realmente bisogno, per nutrire le persone. L’agricoltura si deve basare sui bisogni reali, non sull’ingordigia delle multinazionali. Gli italiani dovrebbero ribellarsi a questo utilizzo del loro territorio.

Da esperto di comunicazione, non ha l’impressione che ci sia una differente percezione di queste questioni da parte delle persone che vivono in città e di quelle che vivono nelle aree rurali?

Molte persone che vivono in città, lontane dalle zone di produzione, sono indotte a pensare che abbiamo bisogno di produrre sempre più cibo e che gli agrochimici sono essenziali per assicurare questa abbondanza. Questa della necessità di aumentare la produzione è una propaganda alimentata dalla stessa industria che lucra sulle vendite. Una propaganda che si basa sulla paura delle persone. Queste devono comprendere non solo che c’è cibo a sufficienza per tutti ma che quello prodotto con sistemi industriali è meno nutriente e salubre.

L’industria punta alla maggiore quantità, non alla qualità. Questo sistema produttivo intensivo basato sugli agrochimici non solo non è benefico per la salute delle persone ma neanche per quella del suolo. Ma questa confusione non è colpa della gente perché l’industria alimenta campagne di comunicazione miliardarie.

È importante allora fare più informazione e comunicazione, raggiungere più persone per spiegare come funziona l’economia della natura, spiegare i concetti di mutualità e reciprocità.

La natura non è una macchina ma un organismo vivente che va compreso.

Al contrario in Italia si parla di introdurre nuove tecniche di manipolazione genetica, praticamente Ogm di nuova generazione.

Dobbiamo comprendere la natura, non manipolarla. La natura è la nostra maestra, non è un oggetto inerte. Gli Ogm e le nuove Nbt non rispettano l’integrità della natura che viene piegata a interessi particolari. Queste manipolazioni e questa corsa ai brevetti non nascono da reali bisogni ma, ancora una volta, da un modello di business che pensa solo al profitto. La natura è sacra, abbondante e generosa. Non c’è alcuna necessità di modificare geneticamente gli organismi vegetali se non per acquisire la proprietà delle stesse varietà modificate e trarne profitto. Non abbiamo alcun bisogno di organismi geneticamente modificati. Pensare il contrario è semplicemente stupido.

Lei è stato editore di riviste che sono considerate pietre miliari del movimento ecologista internazionale. Cosa vede nel futuro delle riviste ecologiste in un momento storico in cui la comunicazione online sembra aver preso il sopravvento?

Penso che sarà un futuro radioso. Io credo nella slow communication, una comunicazione lenta che va in profondità. Non credo nella superficialità, nella fast communication. Consiglio a tutti di leggere le cose con lentezza, di apprezzarle, di digerirle, di riflettere e di imprimerle così nella memoria.

Non vi fate affascinare dal vortice della comunicazione veloce. La lentezza è bella. Non penso che Dante avrebbe potuto pubblicare la sua Divina Commedia su Facebook o Instagram.

Vorrei fare un appello agli appassionati di social media: riconquistate il vostro tempo, usatelo per approfondire la lettura, non pensate di andare di fretta perché qualcos’altro sia più interessante di quanto state leggendo in quel momento. Masticate ciò che leggete come se fosse un piatto delizioso da gustare lentamente. L’informazione può essere veloce ma la conoscenza è lenta. Il motivo per cui leggiamo le riviste ecologiste non è solo per essere informati, ma per acquisire conoscenza e aumentare così la nostra sapienza.

Lei è anche fondatore di un importante istituto di formazione. Qual è oggi il ruolo della formazione?

Ho fondato lo Shumacher College nel 1991, e proprio quest’anno ne stiamo celebrando il trentesimo anniversario. Abbiamo dato vita al college perché il sistema di educazione egemone è incentrato sulla ricerca di un posto di lavoro e sulla creazione di ricchezza personale. Questo sistema vede gli studenti non nella loro interezza di esseri umani ma come semplici cervelli. E anche in questo caso non considera l’interezza del cervello umano, ma solo la sua metà. L’emisfero sinistro è quello razionale logico, calcolatore, pratico, mentre la parte destra è più intuitiva, creativa, spirituale, poetica, olistica. Per il sistema formativo corrente gli studenti non hanno cuore, braccia, gambe, ma solo una parte di cervello, quella sinistra. Questa impostazione è funzionale a raggiungere un solo obiettivo: ottenere un lavoro e guadagnare soldi. Si tratta di un’educazione egocentrica.

Il nostro college vuole invece seguire un modello di educazione ecocentrica. Consideriamo i nostri studenti nella loro interezza. Parliamo a entrambi gli emisferi del cervello e al loro cuore per insegnare la compassione, l’amicizia, l’amore, la generosità e il rispetto. Si tratta di valori che vanno insegnati, appresi e messi in pratica. Educhiamo le mani e il corpo perché è importante saper coltivare e cucinare. I nostri studenti imparano dalla natura senza la presunzione di imparare la natura. La natura è la nostra insegnante. In questo modo il college diviene un’esperienza comunitaria dove ogni studente è coinvolto anche nelle attività lavorative della scuola. Il modello Schumacher punta a formare persone migliori che possano fare del mondo un posto migliore e non pensare solo ai propri interessi.

L’attuale modello educativo dominante è obsoleto, disegnato per il secolo scorso, quando era in corso il fenomeno dell’urbanizzazione. C’era bisogno all’epoca di svuotare le campagne per riempire città e fabbriche. Ora sappiamo che questo sistema non è più sostenibile, e che la mentalità industriale sta portando il mondo al collasso. L’educazione è parte di questo problema. Le stesse persone che escono dalle università più prestigiose e che sono oggi nelle posizioni di controllo ci stanno conducendo alla catastrofe economica e ambientale. Lo Schumacher College non è una semplice scuola ma vuole incarnare un esempio. Dimostrare che un altro tipo di formazione, più responsabile, è possibile. È questo il tipo di educazione di cui c’è bisogno nel nuovo secolo. Prepariamo i nostri studenti al futuro.

Parlando di futuro, cosa pensa dei nuovi movimenti ecologisti che sono nati negli ultimi anni?

In primo luogo voglio sottolineare che l’attivismo va fatto con passione, con amore, senza rabbia o paura. Non mi piace vedere attivisti arrabbiati e frustrati, vorrei vedere attivisti felici. Non aspettatevi che i risultati verranno domani perché serve pazienza per raggiungere i grandi traguardi. Penso però che si possa essere ottimisti per il futuro.

La generazione di Greta e dei Fridays for future mi dà speranza perché sta elaborando nuove idee per vivere in armonia con la natura. Sono anche un sostenitore di Extinction rebellion.

La protesta è essenziale e mi devo veramente congratulare per tutto il lavoro che svolgono, ma è anche importante proteggere la bellezza dei paesaggi, le culture locali, i piccoli agricoltori, i popoli indigeni. La protezione deve essere allora parte della protesta.

Il terzo aspetto che deve caratterizzare l’attivismo ambientale è quello della costruzione delle alternative: l’agroecologia, la permacultura, il biologico.

Produrre cibo organico con metodi rigenerativi è possibile. Dobbiamo costruire una cultura della rigenerazione.

_____________________________________________________________________________________________________

POTREBBERO INTERESSARTI

Tradotto in italiano con «foresta o giardino commestibile», il termine food forest sta a indicare un sistema agricolo multiuso e multifunzionale, dove convivono alberi da legname, piante da frutto, erbe medicinali, leguminose, cereali e ortaggi in sinergia con le piante spontanee e gli animali del luogo. Che si tratti di un piccolo appezzamento o di una grande area rurale, l’obiettivo è quello di ricreare o ripristinare la più ampia biodiversità possibile, simile a quella che si può riscontrare in un ecosistema forestale.

Considerata ormai la nuova frontiera della permacultura, la food forest dà priorità alla coltivazione in consociazione di specie perenni o pluriannuali, in modo da ottenere elevate produzioni di cibo con il minimo dispendio di energia sotto forma di ore di lavoro e consumo di acqua, carburante, concimi e antiparassitari.

Forte della lunga esperienza professionale, maturata in Italia e all’estero, l’autrice illustra in dettaglio e con numerosi esempi pratici come realizzare una food forest anche nel nostro clima, caratterizzato da notevoli sbalzi termici e da scarsa disponibilità idrica.

La crisi ambientale, sociale ed economica che viviamo oggi ha un principale colpevole: l’attuale modello agroalimentare, che espone l’intero Pianeta ai pericoli di una nuova estinzione di massa, depredando le risorse naturali, come l’acqua e la fertilità dei suoli.

In questo nuovo libro, Vandana Shiva e Andre Leu presentano i risultati delle ultime ricerche scientifiche, dimostrando che un altro modello agricolo non solo è possibile, ma anche necessario, per combattere la fame, frenare i cambiamenti climatici e arginare la devastazione del Pianeta.

La questione ha anche una valenza di ordine sociale e politico. L’agricoltura industriale, basata su monocolture, pesticidi e biotecnologie, rende sempre più dipendenti e indebitati gli agricoltori consegnando i saperi, i mezzi di produzione e gli stessi semi nelle mani di poche multinazionali, con una concentrazione di potere senza precedenti nella storia.

In un testo destinato a fare storia, gli autori smontano un modello produttivo a lungo celebrato come efficiente, ma che ad uno sguardo più attento si mostra del tutto incapace ad affrontare le sfide della crisi climatica, la fame nel Sud del mondo e la malnutrizione cronica nei paesi cosiddetti sviluppati. La soluzione è nelle pratiche agricole sostenibili supportate da nuove conoscenze agronomiche in grado di valorizzare la complessità del vivente, garantire cibo sano per tutti e una nuova democrazia per il futuro del Pianeta.