Di recente c’è chi ha menzionato i grani antichi definendoli addirittura “una bufala che truffa il consumatore”. Ma le informazioni disponibili dimostrano che i detrattori hanno torto, come spiega Giampaolo Usai in un documentato articolo pubblicato da L’Indipendente.

Usai fa riferimento a un

comunicato stampa dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, «dal tenore molto perentorio e provocatorio:

I grani antichi sono una bufala che truffa il consumatore». E parte da qui per analizzare le informazioni disponibili proprio sulle proprietà e caratteristiche dei grani antichi.

«Per l’Accademia Nazionale di Agricoltura la commercializzazione dei prodotti a base di grani antichi “è

una strategia commerciale che si basa su una

narrazione ingannevole: non sono sostenibili per l’ambiente, salubri per la salute e vengono venduti a prezzi più alti senza motivo” –

scrive Usai su L’Indipendente – Questa conclusione perentoria e dissacrante dei grani antichi è giunta al termine di un incontro tenutosi presso l’Accademia il giorno 23 Ottobre 2023. L’incontro ha tentato di analizzare “luci e ombre delle tipologie di frumento dette

grani antichioggi presenti sul mercato”. All’incontro ha partecipato il

Prof. Luigi Cattivelli, Direttore del Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica del CREA, autore anche del volume

Pane nostro. Grani antichi, farine e altre bugie presentato durante il dibattito. Il

CREA è un ente pubblico governativo e la sigla sta per Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria».

Scrive Usai: «Un primo punto toccato nel comunicato stampa è che i grani antichi sarebbero

“grani vecchi e non rientrano nel registro nazionale”. In particolare si legge che “Oggi le farine sono tutte registrate e controllate dal CREA, mentre i cosiddetti grani antichi, non sono iscritti a nessun registro e non hanno regole. (…) L’accusa di non rientrare nel registro nazionale delle varietà riconosciute e autorizzate è del tutto priva di fondamento, infatti i grani antichi dal 2017 sono iscritti al

Registro nazionale delle varietà da conservazione, come mostrato dall’associazione siciliana a tutela dei grani antichi

Foodiverso, e proprio in virtù di questa norma le filiere sono tracciate e controllate a partire dal seme. Ma il dato paradossale è che

l’organismo che controlla e certifica tali filiere dei grani antichi è proprio il CREA, l’ente di cui il professor Luigi Cattivelli è un esponente di primo piano. Pertanto come è stato possibile scrivere in un comunicato stampa che le varietà di grani antichi non rientrano nel registro nazionale? Una svista clamorosa, come minimo. E di sicuro un autogol pazzesco agli occhi di tutti i consumatori che oggi si approcciano ai prodotti fatti con le varietà tradizionali di frumento italiano, i quali sono

portati a dubitare della attendibilità di chi dovrebbe garantire imparzialità e diffondere accurate informazioni. Di certo non si poteva fare una pubblicità migliore ai grani antichi stessi».

Usai prosegue: «Un secondo punto sostenuto dal comunicato stampa ANA è il seguente: “Falso il messaggio sulla sostenibilità ambientale”. Si legge che “Anche il messaggio della sostenibilità è falso perché i grani antichi sono decisamente meno produttivi di quelli odierni e perciò servirebbero molti più ettari di terreno da coltivare per avere un quantitativo accettabile. Lo stesso dicasi per la salubrità perché le piante, rispetto a quelle moderne, essendo il doppio di altezza sono maggiormente soggette alle micotossine, si allettano facilmente e sono anche più soggette all’assorbimento di metalli pesanti presenti nel terreno come il cadmio”. Il punto della presunta non sostenibilità delle produzioni di grani antichi appare un altro scivolone da parte di ANA. Intanto possiamo far notare come le produzioni industriali di grani moderni, quelli di varietà più recenti e frutto di ibridazione genetica, come ad esempio il grano Manitoba proveniente dal Canada, e altri, sono produzioni altamente non sostenibili e inquinanti. Quanto gasolio hanno bruciato le navi cargo che hanno importato in Europa il grano canadese, USA o australiano, oppure il grano ucraino e russo? Grano canadese ed estero notoriamente ampiamente trattato in campo con il pesticida Glifosate, che inquina a sua volta l’ambiente e crea tossicità sia al terreno che nei confronti del consumatore finale. Vogliamo forse far credere che inquinare con le navi cargo e con i pesticidi in campo sia sinonimo di sostenibilità? Pertanto partiamo dal presupposto che i grani moderni che si vogliono imporre, non sono essi stessi sostenibili in alcun modo e fare peggio di così non è proprio possibile dal lato della sostenibilità. Al contrario le produzioni con grani antichi non necessitano di trattamenti chimici in campo, perché sono basate su varietà di frumento e riso che per loro natura hanno molte più difese naturali contro gli insetti e contro le problematiche che possono sorgere durante la maturazione in campo. A tale proposito prendiamo in esame il fenomeno dell’allettamento, citato dal documento ANA. L’allettamento consiste nel ripiegamento fino a terra di piante erbacee, per l’azione del vento o della pioggia. L’allettamento è negativo in quanto rende difficoltosa la raccolta del prodotto (per esempio la mietitura) e quindi comporta perdite di prodotto in termini di resa per ettaro. L’allettamento può essere risolto nei cereali adottando varietà di piante con maggiore resistenza meccanica all’azione del vento e della pioggia, ovvero piante che non si piegano. L’agricoltura industriale ha risolto il problema dell’allettamento attraverso l’ibridazione genetica di piante e semi, dal momento che le piante erbacee dell’era pre-industriale (ovvero i cosiddetti grani antichi, se parliamo di cereali) erano a stelo alto e maggiormente soggette all’allettamento».

«Questa però è la “narrazione” che da sempre fanno le multinazionali dell’agroindustria, ovvero dire che

le piante “antiche” erano poco produttive e allettavano spesso, quindi andavano rimpiazzate da varietà più moderne e tecnologiche (ibridate geneticamente) che garantissero una resa maggiore – prosegue Usai nel suo articolo – In realtà le cose non stanno proprio così e gli agronomi esperti di agricoltura biologica e di tecniche agricole tradizionali ci spiegano meglio come in verità le piante antiche (tradizionali, pre era industriale) producevano e producono ancora oggi molto bene ma in un

regime di agricoltura biologica, non in quello di agricoltura convenzionale. Questo perché, come

spiega Giovanni Dinelli, Professore ordinario di Agronomia Generale e coltivazioni erbacee e Direttore del Master “Produzioni Biologiche” presso l’Università di Bologna, in agricoltura convenzionale (quella intensiva e non BIO) si fa uso esclusivamente di

concimi di sintesi che se usati sulle piante tradizionali, non ancora ibridate, ha un

effetto paradosso portando a un maggiore allettamento e ad una resa minore di prodotto. Questo è dovuto probabilmente al fatto che i concimi di sintesi hanno molti meno nutrienti da dare alla pianta rispetto ai concimi naturali, e la pianta cresce più debole e con meno resistenza meccanica. Al contrario, le varietà moderne di frumento, dette anche “a taglia nana” in quanto ibridate per fare in modo che abbiano uno stelo più corto e maggiore robustezza contro l’allettamento, sono state selezionate per l’agricoltura convenzionale e mal si adattano all’agricoltura BIO, come sostengono anche eminenti esperti europei su

riviste scientifiche prestigiose. Il professor Dinelli precisa anche che le piante a taglia nana “sono come una Ferrari Testarossa che va a 300 all’ora, con una potenza produttiva enorme ma che con 1 litro di benzina fanno solo 2 chilometri di strada, mentre le piante tradizionali (grani antichi) sono come una Fiat Topolino convertita a carbonella in grado di percorrere 140 chilometri”. Una metafora per capire che le piante ibridate e moderne hanno bisogno di molte più sostanze chimiche di sintesi in campo (fertilizzanti, pesticidi ecc.), per portare a termine una data produzione, rispetto alle piante tradizionali che con il nutrimento naturale producono un po’ meno in termini di quantità ma inquinano molto meno e quindi sono più congrue in un discorso di sostenibilità. Quindi il discorso è: quanta strada vogliamo fare? Ci interessano solo le megaproduzioni di breve periodo? Che mondo vogliamo lasciare ai nostri figli? Un mondo pieno di veleni e inquinamento o una terra più pulita? Questa è la vera sostenibilità di cui si dovrebbe ragionare, mentre

l’agroindustria spesso tende a confondere la maggiore produttività con la sostenibilità».

«E a proposito della disputa sulla sostenibilità e salubrità, anche un altro esponente importante dell’Università di Bologna,

Enzo Spisni, Professore di Fisiologia della Nutrizione,

non ha dubbi sul fatto che i grani antichi siano più sostenibili di quelli moderni: “Diciamolo, i grani antichi sono grandi amici dell’ambiente: non hanno bisogno di diserbanti (sono alti e tolgono il sole alle piante infestanti) e nemmeno di pesticidi. L’altezza, soprattutto nelle prime fasi di crescita li mette al riparo dagli schizzi dell’acqua piovana che portano le spore delle muffe del terreno fin sulla spiga. Quindi

niente antimicotici, ma nemmeno antiparassitari: non ne hanno bisogno. Il risultato è che per un agricoltore è sufficiente seminare i propri semi che derivano dal raccolto precedente, ed aspettare. Non serve più entrare in campo con il trattore fino alla mietitura (quanto gasolio risparmiato!). Vogliamo parlare di acqua?

I grani antichi non hanno mai bisogno di acqua. Avendo un apparato radicale molto più sviluppato se la vanno a cercare più in profondità rispetto ai grani moderni. Tutta questa libertà dell’agricoltore è mal vista e avversata dalle multinazionali delle sementi, dei pesticidi e dei fertilizzanti, che poi spesso sono le stesse grandi multinazionali dell’agro-food business. Questi giganti finanziari vogliono vedere gli agricoltori dipendere dalle loro sementi, dai loro fertilizzanti e dai loro pesticidi. E anche dal loro

know-how sulle sementi vendute. Abbiamo capito benissimo che parlando di grano (e in generale di cibo), gridare ai quattro venti “tutto è uguale”, come fanno alcuni divulgatori scientifici, fa molto comodo alle multinazionali dei pesticidi e del food. Io faccio analisi (certificate) sui grani moderni e continuo a trovare contaminazioni che non mi spiego: pur entro i limiti di legge trovo, su grani dichiarati italiani,

Clopirifos, un pesticida (piuttosto pericoloso) bloccato in Europa dal gennaio 2020, mentre non trovo pesticidi nei grani antichi coltivati (sempre) in biologico. Tocco quindi con mano che non è tutto uguale”»: si ricava sempre dall’articolo di Usai

Usai prosegue ancora: «Un aspetto non considerato e anzi ignorato completamente dal convegno dell’ANA riguarda la maggiore allergenicità dei grani moderni, ampiamente dimostrata da tanti studi scientifici ormai da diversi anni. Il problema nasce dal fatto che i grani moderni sono stati selezionati e ibridati geneticamente, oltre che per la taglia bassa della pianta, per aumentare sempre di più la forza del glutine. Questo è stato fatto dall’industria per garantire una migliore lavorazione industriale delle farine, con più elasticità degli impasti data proprio dalla qualità del glutine (la parola glutine deriva dal latino gluten e significa infatti colla, collante). Questo processo ha modificato qualitativamente il glutine del frumento moderno, rispetto a quello tradizionale. Questa modifica ha favorito sicuramente i processi industriali di lavorazione del pane e dei prodotti a base di frumento, facendo aumentare la produttività e i profitti delle aziende panificatrici, ma purtroppo ha comportato d’altro canto un peggioramento qualitativo del frumento per quanto riguarda la digeribilità e gli effetti sulla salute intestinale. In sostanza i grani moderni hanno un tipo di glutine che è più infiammatorio e che determina più problemi di allergie e intolleranze verso il frumento».

«E sempre sul tema della maggiore allergenicità del frumento moderno (grani moderni) anche il

professor Enzo Spisni, già citato sopra, spiega molto chiaramente sul

suo profilo Facebook che “tutti gli studi controllati sull’uomo, inseriti in

questo articolo di revisione della letteratura scientifica dimostrano che quando diamo da mangiare a soggetti (sani o malati), dei prodotti alimentari fatti con grani moderni o antichi, si osserva chiaramente che

i grani moderni sono più pro-infiammatori”».

Il comunicato stampa di ANA ha poi trattato in maniera ambigua la questione delle superiori proprietà nutrizionali dei grani antichi che comunque sono state riconosciute in diversi punti del testo.

E Usai scrive ancora a questo proposito: «Si legge infatti che “il cosiddetto grano antico ha un 20% in più di minerali rispetto agli odierni”. Ed è vero:

più minerali, ma anche più vitamine e più sostanze antiossidanti, dimostrato inequivocabilmente da tante rilevazioni di laboratorio. Il contenuto in sali minerali è maggiore: di circa il 15% nei grani antichi, questo non è un caso ma è dovuto al fatto che hanno un apparato radicale (cioè radici) che va più in profondità rispetto ai grani moderni. Si tratta di varietà che vanno sia più in alto in altezza come spiga ma anche più in profondità all’estremità opposta, nel terreno, andando ad esplorare maggiormente il terreno e ad attingere più sostanze minerali. I grani antichi possiedono anche

l’1% in più di grassi, ed è importante perché in questi grassi finiscono gli oli insaturi del germe, i quali sono correlati con la presenza (nel germe) del complesso di tutte le vitamine del gruppo B, e della vitamina E. Quindi avere un po’ più di grassi non è un difetto in questo caso, ma al contrario si accompagna ad una ulteriore ricchezza di nutrienti rispetto ai grani moderni. E per quanto riguarda le

proprietà nutraceutiche, è interessante lo studio fatto del Dipartimento di biochimica dell’Università di Bologna, di cui ci parla il professor Dinelli nel

video della sua conferenza a Cesena al minuto 12:20 circa, in cui si sono dati gli estratti dei grani antichi a delle cellule cardiache e cellule tumorali. Risultato: l’estratto dei grani antichi ha avuto significativi risultati positivi, rispetto a quello dei grani moderni, nel

far recuperare una salute funzionale delle cellule cardiache precedentemente stressate e portate in una situazione di sofferenza come avviene durante un infarto».

Un altro punto importante toccato dal comunicato stampa ANA è il seguente ed è tutto a favore dei grani antichi: “Bassi livelli produttivi ma potrebbero aiutare l’economia collinare e montana”.

Usai su questo punto scrive che «negli ultimi anni molti agricoltori del Sud Italia hanno preferito abbandonare i propri terreni e le coltivazioni di grano, per impossibilità di ottenere un profitto anche minimo, a causa della

concorrenza sleale e dell’abbassamento del prezzo al quintale che si è determinato dalle

politiche europee e italiane che incentivano sempre più l’importazione di grano estero a basso costo. Tanti ettari di terreno inutilizzato che invece potrebbero riprendere a produrre grano 100% italiano e di migliore qualità, passando e incentivando le varietà di grani antichi, e ovviamente

retribuendo adeguatamente gli agricoltori italiani anziché mandarli in fallimento per favorire logiche di mercato dei grandi pastifici industriali italiani che acquistano sempre più grano estero a basso costo per poi conseguire maggiori profitti con margini più ampi applicati tra costo di acquisto della materia prima e prezzo finale del prodotto finito».

«Infine vediamo anche, è doveroso farlo,

cos’è l’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) per capire da quale fonte è arrivato questo comunicato stampa molto duro sulle coltivazioni di grani antichi – scrive ancora Usai nel suo articolo – È assolutamente necessario inquadrare la fonte da cui proviene questo forte monito di condanna dei grani antichi, perché la veridicità e attendibilità di qualsiasi informazione è sempre legata anche a chi ne veicola il contenuto. L’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) è una

Fondazione privata senza scopo di lucro, che

secondo statuto svolge ricerca e promuove la conoscenza scientifica intorno all’Agricoltura e agli ambiti ad essa connessi. Questo ente privato è composto e gestito da associati, che nel caso di un’accademia vengono chiamati accademici, sono nominati a vita e provengono dal mondo dell’impresa, dell’università, ma anche dal settore bancario (si veda per esempio la

recente nomina ad accademico onorario del presidente Abi e Cassa di Ravenna Spa). Per questa grande attività e varietà partecipativa che attinge dai diversi settori della società, l’Accademia amministra “risorse proprie, donazioni e altre risorse ottenute per attività che si riconducono a studi e a ricerche nell’ambito delle proprie finalità”, come si legge all’art. 2 dello Statuto. Abbiamo a che fare dunque con

un ente privato che ha stretti rapporti con il mondo delle imprese e dell’agricoltura industriale, che avvia collaborazioni e attività collegate al modello di agricoltura oggi prevalente, cioè quello industriale e intensivo, che è in antitesi al modello di agricoltura biologica in cui invece si impiegano i grani antichi. Tanto è vero che il convegno di Bologna del 25 ottobre da cui è poi stato prodotto il comunicato stampa, è stato moderato, si legge nel comunicato stesso, da

Ercole Borasio, Accademico Ordinario dell’ANA e già Direttore Generale della Produttori Sementi SPA. Quest’ultima azienda, con sede ad Argelato in provincia di Bologna, è leader in Italia e all’estero nel mercato dei semi, in particolare di

sementi per la coltivazione di grano duro, ed è stata

acquisita nel 2022 da un’altra azienda sementiera italiana marchigiana (la

Agroservice Spa) in accordo con la multinazionale svizzera dei semi

Syngenta. Syngenta AG è una

azienda produttrice di sementi e pesticidi, tra le prime 3 al mondo assieme a Monsanto-Bayer e Dupont. È di proprietà di

ChemChina, un’impresa statale cinese. Syngenta è stata fondata nel 2000 dalla fusione delle attività agrochimiche di

Novartis (altra multinazionale farmaceutica svizzera) e

AstraZeneca (multinazionale farmaceutica anglo-svedese) e acquisita dalla China National Chemical Corporation (ChemChina) nel 2017. L’Accademia Nazionale di Agricoltura rilascia anche patrocini e offre il suo sostegno per convegni sponsorizzati da Syngenta e altre multinazionali dell’agricoltura industriale, come avvenuto l’anno scorso al convegno

“Agromeccanici dell’innovazione”, organizzato il 10 novembre 2022 da Uncai e Confagricoltura, grazie agli sponsor McCormick (produttore di trattori e macchine agricole) e Syngenta fra gli altri. In conclusione, appare evidente che è sempre bene capire e vagliare la fonte di determinate informazioni o linee guida, perché

spesso emerge che chi divulga notizie e raccomandazioni, in ogni settore,

possa avere poca credibilità e attendibilità per via dei troppi legami con l’industria e con chi governa un settore produttivo specifico. Quello che si legge sui mezzi di informazione può essere spesso vero, ma a volte invece artefatto e distorto dalla reale natura dei fatti».

_________

LETTURE UTILI

Verna, Gentilrosso, Timilìa, Perciasacchi, Carosella sono solo alcuni dei grani che si coltivavano un tempo in Italia e che oggi tornano alla ribalta per motivi agronomici e nutrizionali. La riscoperta dei frumenti antichi da parte di consumatori e agricoltori è una vera rivoluzione che assicura vantaggi per la salute e la biodiversità delle campagne.

Il libro si snoda come una vera e propria guida tra le diverse varietà di grani antichi, di cui tanto si parla ma che in pochi conoscono realmente, con il rischio di confonderli, di non capirne le potenzialità e di lasciare il campo a facili speculazioni.

Conviene tornare a coltivare e consumare i frumenti del passato, e quali sono i più adatti?

Cosa dice la ricerca scientifica su allergie e intolleranze al grano?

Dove si trovano le farine migliori?

Domande che in questo libro trovano una risposta grazie all’incontro con nutrizionisti, genetisti, agronomi, e tanti nuovi agricoltori che in tutta Italia stanno riscoprendo le antiche varietà di frumento.

La seconda parte del libro è dedicata a un avvincente viaggio nelle regioni italiane, a caccia di spighe, pastifici, forni, mulini a pietra e contadini, in una fitta trama di esperienze autentiche per la ricostruzione di una filiera del cibo ecologica e salutare.

_____

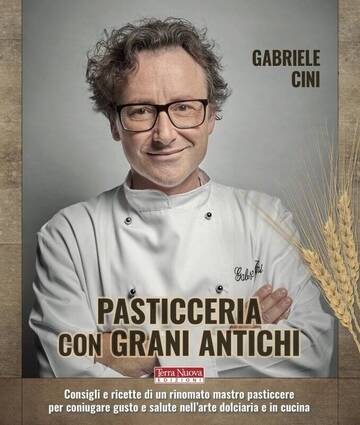

Questo libro è il risultato di anni di ricerca e sperimentazione sull’utilizzo di ingredienti naturali di qualità nella pasticceria professionale. L’autore dimostra che le farine ottenute da grani antichi, autoctoni e a km 0, possono sostituire le farine raffinate ed eccessivamente ricche di glutine oggi diffuse nell’industria alimentare.

Il volume si divide in cinque capitoli, che mettono al centro l’impiego di farine macinate a pietra. Il primo contiene oltre 30 ricette, sia dolci che salate: dalla pasta sfoglia alla frolla, dagli impasti base per torte di mele, paradiso e plumcake ai dolci delle grandi feste, come panettoni, pandori e colombe pasquali; non possono mancare gli impasti per la prima colazione (brioches e croissants) e quelli per panini al latte, pizza, pane e grissini. Il secondo capitolo è invece dedicato alle ricette complementari (crema bavarese, chantilly, caramel, impasti per frolla salata, strudel, cenci, ricciarelli…); il terzo contiene indicazioni per produrre diversi tipi di pasta fresca. Chiudono il volume una sezione dedicata alle ricette di semifreddi e alcune considerazioni sulle tecniche di cottura.

Il lavoro di Gabriele Cini concilia quindi due esigenze importanti: la produzione di cibo di alta qualità e la diffusione di prodotti alimentari sani per il consumatore.

Per questi motivi, e perché affronta in modo innovativo temi cari alla nostra ricca cultura enogastronomica, questo libro è già stato inserito nelle bibliografie dei corsi universitari e professionali di arti culinarie. Le ricette sono rivolte innanzitutto a pasticceri e panettieri professionisti, ma anche semplici appassionati di pasticceria e panificazione possono trovare indicazioni utili per la produzione casalinga.