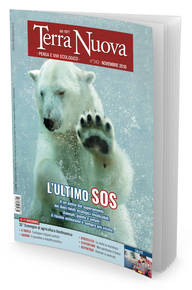

Secondo il rapporto dell’Ipcc diffuso a inizio ottobre, l’allarme per il Pianeta è altissimo e non possiamo più perdere tempo.

L’allarme per il Pianeta è altissimo, non c’è più tempo per tergiversare: lo ha detto anche il rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental panel of climate change)1 diffuso a inizio ottobre, secondo cui, continuando di questo passo, l’aumento di 1,5 gradi delle temperature planetarie, tetto fissato dagli accordi di Parigi, potrebbe essere raggiunto già nel 2030, vale a dire tra dodici anni; e a fine secolo l’aumento potrebbe raggiungere i tre gradi, se non oltre.

Ciò significherebbe una ulteriore accentuazione dei fenomeni meteorologici estremi e un innalzamento dei mari fino a un metro, arrivando nell’immediato a travolgere dieci milioni di abitanti delle isole minori.

Per l’Ipcc è prioritario ridurre drasticamente il consumo di energia nell’industria, nei trasporti e per le abitazioni, nonché diminuire del 45% le emissioni globali di anidride carbonica entro il 2030, rispetto ai livelli del 2010, e azzerare le emissioni nette entro il 2050. Parallelamente, le energie rinnovabili dovranno raggiungere una quota del 70-85% del fabbisogno globale entro il 2030, con un progressivo abbandono delle fonti fossili, carbone in primo luogo. Ma l’Ipcc suggerisce anche, e qui c’è chi ha già fatto emergere le contraddizioni, di accelerare l’introduzione di tecnologie per assorbimento, cattura e stoccaggio di carbonio e gas serra presenti nell’atmosfera.

Uno dei critici di questi approcci è Dominic Lenzi, ricercatore del Mercator research institute on global commons and climate change di Berlino, che ci mette sull’avviso2: prima di consigliare e, soprattutto, di implementare nuove tecnologie occorre una sorta di valutazione etica, che tenga conto delle possibili conseguenze ambientali e sociali. Ossia, non si può prevenire un evento non desiderato con strumenti non desiderabili.

Lenzi fa diversi esempi, come, appunto, le tecniche per catturare il carbonio immesso in atmosfera dopo l’uso dei biocarburanti: c’è chi pensa a confinarlo in depositi sotterranei nelle profondità degli oceani e c’è chi vorrebbe «gestire» foreste e suolo in modo tale da sequestrare la maggiore quantità possibile di anidride carbonica presente in atmosfera. È allo studio anche la «fertilizzazione» degli oceani con ferro per favorire la crescita di fitoplancton che sequestrerebbe carbonio dall’atmosfera e qualcuno pensa a irrorare l’atmosfera di sostanze chimiche per rimuovere la CO2.

Queste tecniche hanno un comune denominatore: sono invasive, comportano pesanti e diffusi interventi sulla biosfera. Di alcune si sa già che avrebbero conseguenze negative sul piano sociale: aumentare le biomasse da usare come combustibile al posto dei fossili significa sottrarre terreno alla produzione di cibo e utilizzare

una quantità enorme di acqua potabile. Sta già accadendo e, secondo Lenzi, un impiego ancora più estensivo delle biomasse potrebbe causare siccità e carestie, proteste e rivolte, oltre a erosione della biodiversità.

Per non parlare del ferro negli oceani, che potrebbe avere gravi conseguenze sugli ecosistemi marini, o delle conseguenze devastanti che avrebbe coprire, come qualcuno propone, 20 milioni di chilometri quadrati di suolo (due volte l’Europa) con sostanze minerali capaci di abbattere la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera.

Quindi: interventi drastici sì, e molto in fretta, ma sempre e comunque basati su una valutazione di sostenibilità, di eticità e di buonsenso, il grande assente di questo Ventunesimo secolo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Brano tratto dall’articolo Pianeta Terra: l’ultimo SOS